NOTICIAS

¿Por qué nos fascina este descubrimiento, que abre un nuevo “panorama” ante nuestros ojos?

Marco Bersanelli16/02/2016 - Il Sussidiario

Hace exactamente cien años Albert Einstein publicaba su teoría de la relatividad general. No era solo una mejora respecto al pasado, era una forma completamente nueva de concebir la gravedad. Según Einstein, la gravitación no era una “acción a distancia”. La manzana no cae porque de algún modo “siente” debajo la tierra que la atrae. Cae porque la masa de la tierra “deforma” el espacio circundante, y así determina el movimiento de lo que se encuentra a su alrededor. A diferencia de la teoría newtoniana, esta predecía dos hechos completamente inéditos.

El primero es que también la luz, no solo las manzanas y piedras, forma parte del campo gravitacional. Esta previsión se confirmó de una manera espléndida pocos años después, en 1919, en una memorable observación durante un eclipse de sol. Desde entonces, una gran cantidad de experimentos han confirmado con espectacular precisión las previsiones de Einstein, hasta el punto de que hoy los astrofísicos aprovechan a diario esas “deformaciones” del espacio para medir la masa de los objetos cósmicos que la provocan.

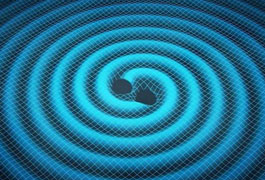

Pero la teoría de Einstein hacía otra dramática previsión. Si el objeto sólido, origen de la gravedad, se mueve rápidamente, entonces esa deformación se convierte en una onda que se propaga a grandes distancias. Naturalmente, una onda está hecha de algo que oscila, de una “sustancia” que vibra. En las ondas marinas es el agua, en el sonido es el aire… ¿qué vibra en este caso? Nada menos que el espacio-tiempo.

Los físicos ya llevaban muchos años persuadidos por estas ondas invisibles, llamadas “ondas gravitacionales”, seguros de que debían existir, pues notaban indirectamente sus efectos en el movimiento de ciertos cuerpos celestes en rapidísima rotación, como los púlsares. Pero este anuncio lleva a cumplimiento todo este camino. Por primera vez, gracias a un instrumento extremadamente sensible, se ha podido registrar directamente estas finísimas vibraciones. Este resultado confirma la validez de la teoría de Einstein en un régimen de energía inmensamente mayor que todos los explorados hasta ahora. Además, esa misma señal nos permite “ver” el fenómeno que lo ha producido: nada menos que el encuentro entre dos agujeros negros en una lejanísima galaxia. Es el inicio de un nuevo modo de indagar el universo.

Es un descubrimiento maravilloso. Es como cuando, después de una larga y fatigosa escalada uno se encuentra por fin ante un panorama fascinante, largamente esperado. Generaciones de físicos e ingenieros se han desgastado esperando este momento. Hicieron falta cincuenta años desde la previsión de Higgs hasta el descubrimiento del bolsón, y cien para las ondas gravitacionales. Einstein no está aquí para celebrarlo, pero sí sus discípulos. Durante la conferencia de prensa que lo anunció se podía ver la emoción, la luz que brillaba en su mirada, se percibía la conmoción. Todos los físicos del mundo se detuvieron para escuchar el anuncio y compartir ese momento.

Pero, en el fondo, ¿qué es lo que más nos impacta? ¿Por qué a todos nos fascina, mucho o poco, este nuevo panorama que se desvela ante nuestros ojos? No es fácil responder, pero podría decirse algo así: el hecho de que ese panorama es tremendamente real. Los físicos, cuando hacen un experimento, interrogan a la realidad, pero luego tienen que esperar la respuesta. Y la respuesta no la deciden ellos, viene de fuera. Así que, cuando sucede, se tiene la impresión evidente de estar tocando algo que existe independientemente de nosotros, algo que a nosotros nos toca recibir. No significa en absoluto que conozcamos todo de ese fenómeno, de hecho es solo el principio, pero algo nuevo ha entrado en nuestro horizonte. La realidad, en ese punto, ha cobrado vida. Y eso, por algún motivo, nos da una sensación de consuelo, de belleza, de gratitud.

Otras noticias

- 09/02/2016 - «No hay integración sin amistad» - Letizia Bardazzi

- 02/02/2016 - Fiesta de la auténtica humanidad - Elena Simón

- 24/11/2015 - “El espacio interior del silencio” - Mathilde Gaussin

- 10/11/2015 - Una escultura viva, llena de Su presencia

- 03/11/2015 - Lo que cuenta es amar - Fabrizio Sinisi

- 03/11/2015 - ¿Cómo generar un nuevo humanismo? - Antonella Maraviglia

- 28/10/2015 - Cuando la familia es un «hecho» - Pigi Colognesi

- 06/10/2015 - Francisco, la ecología y la experiencia elemental - Tiziana Donnianni

- 29/09/2015 - Acercándonos a la exposición ‘Explorers’

- 15/09/2015 - Hombrecitos verdes contra criaturas rojas de barro - Sebastián Montiel y Aaron Riches

Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón