Huellas N.11, Diciembre 2024

PRIMER PLANO

El gran acontecimiento

Ubaldo Casotto

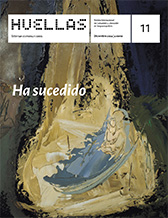

Una cascada de luz, la Madre con su Hijo, el anuncio que se hace carne. Un cuadro de William Congdon nos introduce en el misterio de la Navidad

«La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió». En esta Natividad de William Congdon (1965) desciende una luz que hace pensar inmediatamente en el primer capítulo del evangelio de Juan. Una cascada de luz que asemeja también a un útero («Non horruisti virginis uterum») que acoge a María con su Hijo. Habría que ver la imagen con toda la imponencia de su tamaño original (un metro por 80 centímetros) para dejarse alumbrar por el oro y plata que usa el pintor, y atraer por el relieve del color esparcido con la espátula, convirtiendo así el color en materia. Lo primero que pensé al verlo fue en Chesterton, cuando dice que la novedad del cristianismo no es el espíritu sino la materia. Y en ese texto autógrafo de don Giussani que pide que «la Iglesia exista en nuestros cuerpos y en nuestras almas, a través de la materialidad de nuestra existencia».

En esta Natividad la Virgen, que en la primera y más famosa Natividad de Congdon (1960) está sentada con el niño en su regazo, está acostada, como en la iconografía oriental, como en los frescos del Giotto de la Basílica inferior de Asís, aquel Asís donde el pintor americano vivió durante veinte años, de 1959 a 1979. De hecho, no hay que descartar que el Giotto fuera su inspiración. El Niño ya no está colocado sobre las rodillas de su madre, casi como ofreciéndoselo a quien mire, como en la versión anterior; aquí está como en un trono, erguido en los brazos de la Virgen, grande, más grande que un recién nacido, es un bebé que en su postura y su edad recuerda al de la Virgen de los peregrinos de Caravaggio. Hay otra luz en el cuadro, a la izquierda, ¿un cometa? Debajo se ve a tres hombres, ¿los Magos, los pastores, nosotros?

El texto que acompaña a esta Natividad, elegida como imagen del Cartel de Navidad de 2024 es un diálogo entre una frase de Italo Calvino y otra de don Luigi Giussani.

Hay más de una analogía entre el infierno del que habla Calvino en Las ciudades invisibles y las ciudades reales pintadas por Congdon. Sobre todo, hay una premisa común, implícita pero presente: para reconocer el infierno hay que tener una predisposición al paraíso. Es una aspiración que, paradójicamente, puede despertar precisamente por la experiencia del infierno.

Dice Congdon: «La guerra me ha abierto al amor […] Me dedicaba a atender a los heridos en Italia –estaba en un destacamento de la Octava armada inglesa de la Cruz Roja– con mi ambulancia casi siempre en el frente […]. Descubrí el sufrimiento y descubrí el amor».

Congdon se hizo pintor, siendo antes escultor, viviendo en el infierno de los muertos en África, en Italia, en Alemania y en los campos de concentración. «Todo ese dolor no dejaba indiferente mi ánimo artístico. En cuanto tenía algo de tiempo dibujaba las imágenes que más me habían impresionado. A menudo, como cuando era escultor en América, las caras de los moribundos captaban mi atención. Como no podía ponerme a esculpir, me pasé al dibujo. Me bastaba con un folio y un trozo de lápiz o carboncillo. No sabía que ese paso al dibujo decidiría para siempre que mi vida artística sería a partir de entonces la de pintor y ya no la de escultor».

Y añade: «Los dibujos de los moribundos en el campo de concentración de Bergen Belsen son fruto de mi primera experiencia auténtica de vida, son mis primeras obras vivas, pequeños dibujos de cabezas moribundas. En la guerra descubrí mi propia identidad, me descubrí a mí mismo socorriendo a los que sufrían, qué significa dar nueva esperanza, nueva vida a los necesitados». En Bergen Belsen había 28.000 mujeres y 12.000 hombres, mezclados con 13.000 cadáveres aún sin sepultar. «Se trataba literalmente de separar a los muertos de los vivos e intentar, desesperadamente, salvar al mayor número de agonizantes. Digo desesperadamente porque en todos esos rostros semivivos veía la sombra oscura de una certeza de muerte, una ausencia casi total de luz, una desesperación tétrica. Tenía que registrar de algún modo lo que estaba viviendo […] El don artístico se reavivó potentemente en mí ante la muerte y ante la locura de quienes hubieran imaginado y creado semejante infierno».

Hay otra analogía singular entre Calvino, que habla de ciudades invisibles, y Congdon, que dedica gran parte de su vida a pintar ciudades. Para él, las ciudades eran “personas” y su oscuridad –en Alemania «solo encontrábamos ruinas, los edificios habían sido literalmente aniquilados, las ciudades alemanas devastadas mostraban ante mis ojos la atrocidad de la destrucción de lo humano»– expresaba, era el dolor humano.

Pero no solo las ciudades bombardeadas. Nueva York también era una “ciudad negra”. Así describe el barrio de Bowery: «Bloques idénticos de casas, miserias idénticas que se repetían una calle tras otra, igual que las que había visto en el puesto de socorro durante la guerra, en los pasillos de los hospitales o en los barracones numerados de los campos de concentración». Y después en Calcuta. Su viaje a la India en 1975 fue –como dice el crítico Rodolfo Balzarotti, gran amigo de Congdon– «un descenso a los infiernos deliberado. Aquí, en la estación de Howrah, volvió a revivir el shock de Belsen frente a los desechos humanos que cubren esa área inmensa de construcción victoriana». Y en Iquitos, en la Amazonia, «agua, chozas, arena: la muerte de un pueblo despojado de toda vitalidad, abandonado a la miseria». Roma aparece como una ciudad al borde de un embudo infernal a las afueras del Coliseo y de Nápoles pinta sobre todo coches fúnebres y habla del mal «exhibido pomposamente con exuberancia napolitana». En otro cuadro que pintó allí, Naples Afternoon, igual que en la Natividad, hay mucha luz. En una carta escribe que es un «cuadro de luz y solo de la luz de Nápoles». Pero bien mirado, según cuenta Pigi Colognesi refiriéndose a una conversación que tuvo con Congdon, «te das cuenta de que esa luz te aturde, da una sensación de malestar y angustia, sobre todo tiene el efecto de mostrar una sombra donde se mueven, casi como si fueran seres del subsuelo, figuras humanas estilizadas, coches y tranvías».

Venecia suscita la esperanza de haber encontrado «quién y qué, en medio del infierno, no es infierno». «Venecia rompe el molde de la ciudad negra y me abre paso para cruzar el mar Rojo. […] Venecia es música: el sonido del agua en movimiento, chispeante bajo los puentes y recorriendo todos sus muros. Las piedras, la continuidad de sus arcos y ventanas, todo es música. Hasta el olor que llega del mar canta». Pero también Venecia se acaba desvaneciendo. Y llega a Asís. Pero también huye de Asís. Para regresar después, no por su belleza sino para reencontrarse con una persona, Giovanni Rossi, al que había conocido ocho años antes. «El Señor me concedió la gracia de conocer la amistad cristiana», y «en 1959 me rindo ante Dios».

Al cabo de un tiempo dirá que ha empezado a entender las palabras de Claudel: «Lo único que importa es la cuestión religiosa. No me considero tanto un artista sino un cristiano que se sirve del arte para la obra que Dios le ha confiado». Descubrió que «pintar no era el fin de mi vida sino el lugar que se me había asignado desde el origen en la comunidad cristiana». ¿Y el infierno? «Yo entro una santa mañana en la estación de Milán, bajo a su sórdido infierno y con la alegría serena que se me ha concedido puedo acogerlo todo, como purificado, y pinto el infierno purificado».

Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón